近日,北京航空航天大学人文社会科学学院(公共管理学院)詹承豫教授,博士研究生徐培洋、刘聪发表《应急管理中的经典案例分析:方法论视角的特征、价值与发展》一文。

应急管理中的经典案例分析:方法论视角的特征、价值与发展

【摘要】方法论的厘清与完善是应急管理学科迈向成熟的必经之路。结合现有应急管理研究积累,本文认为经典案例分析构成了一种独特的研究路径。经典案例具有社会影响重大、研究素材齐全、知识生产连续的总体特征,具备超越一般性案例分析的生命力和研究价值。经典案例分析一方面是应急管理“现场”较难进入的必然选择,另一方面也契合应急管理研究向纵深跨学科发展的总体趋势。以“卡特里娜”飓风和“5·12”汶川地震为例,可初步对比经典案例分析在中英文应急管理研究中的演进发展与尚存不足。面向未来的应急管理研究,在方法论层面,经典案例分析既是跨学科性与反思性的重要表征,也需要在进一步发展中寻找提升边际贡献的有效抓手。

【关键词】经典案例;应急管理;方法论;知识体系

一、问题提出:应急管理学科的方法论

挑战与探索

党的二十大提出,要“推进国家安全体系和能力现代化”,对应急管理学科的建设发展提出了更高要求。应急管理是具有鲜明跨学科性与实践性的学科,其知识体系构建是近年来学界讨论的热点。作为一种面向风险社会的、肩负防范化解重大风险隐患使命的新生学科,应急管理知识体系的完善势必需要实现多学科知识在特定情景下的有机整合。伴随讨论的深入,这种尝试使应急管理学科的知识范畴和纵深逐渐清晰,学科建设共识得到有效积累。但同时,应急管理跨学科性的存在也导致其长期面对着是否能够跳出单一学科桎梏产出独立理论成果、是否能够真正走出“书斋”融入复杂动态实践进程的身份挑战。这在一定程度上构成了目前应急管理学科发展中的“阿喀琉斯之踵”。至少在现阶段,应急管理学科知识体系的补充完善仍需从更多维度和视角出发加以讨论。

作为开展科学研究的必备工具与路径指引,方法论体系的完善是一个学科迈向成熟的重要标志。目前来看,应急管理学科一方面在我国隶属于公共管理一级学科,能够充分吸纳管理学及临近的政治学、经济学、心理学、安全科学等学科的成熟研究方法;另一方面,应急管理学科的独特性集中体现在探讨并回应突发、极端、复杂且不确定情况下多维度的公共管理议题,其研究过程和研究对象显然与常态下的公共管理有所区分。在这种背景下,应急管理是否需要探索并形成自身独特的方法论、应急管理学科的方法论又应通过何种方式厘定是当前一个值得关注的研究问题。

国内外学界针对此问题均有一定程度的讨论。就国内研究而言,平行应急管理方法是相关领域内较早注意到突发事件独特性的系统方法构建,对应急处置和评估的开展有积极作用。后来,在定性和定量层面,应急管理研究的方法论都得到了进一步的讨论。例如,张海波将快速响应(Quick Response)作为一种获取突发事件情景中易“腐化”数据(Perishable Data)并揭示社会无序状态运行机理的独特研究方法。这在西方灾害社会科学研究中有较为成熟的演进脉络和实践开展经验。吕孝礼则提出以重视田野工作的传统重拾应急管理研究中的具身体验,以其深化对危机冲击的本体认知。在现实层面,这种接近突发事件核心的田野机会是异常珍贵且“可遇不可求”的。陈茁和陈云松认为多维度大数据、因果推断方法及复杂机器学习与仿真建模是应急管理量化研究的独特优势所在,需要进一步发扬。但诚如前文所言,在突发事件中获取充足且高质量的数据总是具有挑战的。除此之外,有部分研究尝试将相关学科中成熟的研究方法,尤其是定量研究方法移植至应急管理研究中。但这种研究大多仅将应急管理视为一种研究场景,较少能够体现对应急管理学科和突发事件本身的关注,在此不再进行回顾。

国外对应急管理及灾害社会科学方法论的研究起步较早。德拉贝克(Thomas Drabek)在1970年就指出,灾害社会科学研究相较于一般社会科学研究面临着诸多现实层面和道德层面的挑战,需要重视文化、灾害类型及组织适应性间的比较研究。斯托林斯(Robert Stallings)在1997年就回应了灾害社会科学研究的方法论是否有独特性的问题,重点强调灾害情景的特殊性及其对研究者提出的更高要求。克兰特利(Enrico Quarantelli)则认为,面向实务和理论概念的应急管理研究应具备不同的方法论基石,前者更在于使用直观和简单的逻辑方法揭示灾害的基本特征和生命周期,后者更在于综合使用多种方法反映灾害的主客观方面。2007年版的《灾害研究手册》(Handbook of Disaster Research)一书指出,田野研究、调查研究及文献研究是灾害社会科学研究的三种典型研究方法,但灾害社会科学研究同样需要积极在社会与技术变革中主动更新研究方法。在2017年版的《灾害研究手册》中,快速响应背景下的统计分析和地理信息系统(GIS)分析等方法都被纳入其中。在这一过程中,网络分析、复杂适应系统分析、组织分析等都逐渐得到了应急管理学者的关注,具备形成独特方法论的潜质。上述回顾表明,相较于定量研究而言,定性研究在西方应急管理和灾害社会科学研究中具有较为突出的历史地位和较为长期的实践应用。正因如此,在近年来国外学者针对应急管理研究方法的讨论中,研究伦理问题成为新的热点,要求研究者以更加审慎、包容且负责任的态度与行为进入突发事件的现场。可见,对全球应急管理和灾害社会科学研究者而言,探寻原创理论知识与独特方法论之路上挑战与机遇并存。

通过上述回顾,可以发现定性方法,特别是案例研究仍是目前应急管理和灾害社会科学研究的主流方法之一。美国科罗拉多大学博尔德分校自然灾害中心(Natural Hazards Center at the University of Colorado,Boulder)主任皮克(Lori Peek)及其合作者对极端事件社会科学研究网络(Social Science Extreme Events Research Network)的调研也指出,有60.41%的灾害社会科学研究使用了案例研究法。同时,在灾害科学、地理学、社会学、公共管理学、决策与风险分析等多种相关学科内,均有60%以上的灾害相关研究采用案例分析法。但为何应急管理研究中有大量案例分析?这种案例分析又有何独特之处?上述问题尚未得到充分回答。

我国的应急管理研究需要关注事件对象,进一步深度挖掘典型灾害案例。在此基础上,本文认为,从方法论视角出发,将应急管理中的经典案例分析作为一种独特的研究路径能够在一定程度上作出回应。在现象层面,经典案例分析提出的背后是应急管理研究中常见的由重大突发事件推动的、集中的“波浪式”研究累积与理论涌现。这使应急管理领域内的案例研究与一般的传统案例研究有所区别。鉴于此,本文将在下一部分具体阐释经典案例分析的主要方法论特征与价值。随后,本文将集中对美国的“卡特里娜”飓风(Hurricane Katrina)与中国的“5·12”汶川地震两个经典案例的中英文研究分析历程进行总体回顾与对比。最后,本文尝试对应急管理研究中经典案例分析方法论层面的进一步完善发展方向进行展望。

二、应急管理中经典案例分析的方法论

特征与价值

在最广泛的意义上,案例的本质是对实际情景的描述或基于实际情景的描述。国外学者指出,应急管理中的案例分析具有整合定性和定量数据的特点,通常包括如下内容:致灾因子和脆弱性数据;灾后情况描述;对社会、政治及环境成因与后果的分析;防灾减灾建议等。这种从要素出发的界定已初步显示出应急管理研究中案例分析的独特性,而经典案例分析实际上就是这种独特性的集中体现。

目前,学界对何为经典案例并没有准确的界定。但在案例分析的开展中,研究者通常需要有目的地挑选具有典型、多变、极端、反常、关键等特征的案例进行分析。这都能够被视为界定经典案例的基础要素。笔者将应急管理研究中的经典案例分析总体界定为:一种通过将社会影响重大、研究素材齐全的突发事件作为核心案例,通过长期关注与深入分析形成连续知识生产脉络的独特应急管理研究路径。

(一)经典案例分析的方法论特征

首先,经典案例分析需要取材于社会影响重大的突发事件。根据国家防灾减灾救灾委员会办公室及应急管理部发布的2023年全国自然灾害基本情况,全年我国共出现森林火灾、台风、暴雨、地震等各类自然灾害超400起。但实际上,在应急管理研究中,只有少数突发事件能够得到学者的关注。大量的应急管理研究实际上遵循集中于产生重大社会影响突发事件的“马太定律”。这里的社会影响不仅仅简单地指人员伤亡、经济损失等客观因素,也包括后续的舆论传播、社会认知和意义构建过程。伴随着社会的信息化、数字化发展,在某些情况下,后者甚至会有更高的权重。具有重大社会影响的突发事件一方面贴近现实社会生活,另一方面也具有较大量的公开信息可以直接获取,能够帮助研究者迅速把握突发事件的总体轮廓。同时,回应具有重大社会影响的突发事件毫无疑问是应急管理研究者的社会责任所在。综上,是否具有重大社会影响是某个案例是否能够作为经典案例进行深入分析的基础条件。

其次,经典案例分析需要具备或能够挖掘较为齐全的研究素材。并非所有具有重大社会影响的突发事件都具备较为齐全的研究素材。例如,囿于时代所限,2003年的“非典”疫情因为研究素材的获取补充难度较大,就目前来看已较少具有进一步的研究价值。再例如,无论在任何国家,应急管理研究者都会首要关注在自己国内产生重大社会影响的突发事件,而对国外的同等突发事件则相对关注较少。这背后实际上隐含着能否获取并理解足够研究素材的考量。同时,经典案例较为齐全的研究素材也并非是在“一夜之间”具备的,而通常是伴随着研究过程逐渐涌现的。与其他类型的案例分析不同,将突发事件作为案例大多仅能在灾后开始收集所需的研究素材。这一方面有赖于公开渠道中信息与数据时效性、可得性、全面性,另一方面也有赖于研究者以适当且有效的方式进入现场的“田野”从实地调研、访谈、问卷等多个方面进行一手研究素材的收集与整理。正如美国在经历“9·11”事件后逐渐关注到创伤后应激障碍(Post-Traumatic Stress Disorder,PTSD)这一长期深刻的社会问题,经典案例的研究素材获取并不限于快速响应,而是要在灾后的不同阶段具有相应的洞察力与判断力。

最后,经典案例分析需要在连续知识生产中形成清晰的研究脉络。在世界范围内的应急管理研究中,都或多或少存在因重大突发事件发生后的“研究淘金热”(Research Gold Rush)导致研究的同质化程度迅速提高、边际贡献迅速降低的情况。在这一阶段,往往有大量研究着眼于突发事件中直观且突出的现象或特征,并利用一定的概念或框架加以分析讨论,但在结论方面则可能是趋同或缺乏足够系统性的。这种情况实际上对应急管理学科的知识积累较为不利。与之相对,《热浪:芝加哥灾难的社会剖析》(Heat Wave:A Social Autopsy of Disasterin Chicago)一书从热浪的表象出发,深入挖掘了这一重大灾害背后潜在的社会动因,启发了后续诸多研究。由此可见,经典案例分析需要的是在针对特定重大突发事件的研究过程中,有意识地形成从现象到理论、宏观到微观、短期到长期、客观到主观、建构到解构等多个层面上连续的知识生产过程。在这一过程中,重大突发事件的特征、过程、机制、关系才能得到适当且深入的分析,对重大突发事件与社会间互动机理的认知才可能有实质发展。结合上述两个特征,经典案例的经典性不是来自于“热点”和“重大”的外在,而是来自长期研究中对应急管理各环节知识累积的贡献及对防灾减灾救灾理念的推动更新。

(二)经典案例分析的方法论价值

第一,经典案例分析是应急管理“现场”较难进入的现实选择。毫无疑问,进入灾害、突发事件和应急管理的现场对研究者具有重要启发意义。但由于突发事件现场环境的危险性和不确定性,深入一线开展研究不但可能是有高度风险的,其数据收集和研究也可能是更为复杂的。同时,在现场的复杂情景中,社会环境与秩序也可能存在不确定性。研究者的贸然进入反倒可能会迷失研究方向,甚至可能会给自己和他人带来新的、不必要的风险。因此,尽管快速响应是目前全球灾害社会科学研究者的共识,但实际上,有效地进入现场既需要“天时”又需要“地利”更需要“人和”。在实践中,并不是每位研究者都能够获得这样的机会和能力。在此种情况下,着眼于对经典案例素材的搜集、整理和延伸在一定程度上能够化解这种困难。当前研究中常见的舆情数据、线上问卷调查、对公开信息的整合挖掘等对现场的间接进入都部分回应了这一特征。

第二,经典案例分析是应急管理研究回归到事件本身的必然要求。应急管理学科在发展中必须回应的一个问题在于:突发事件中个体、组织和社会的形态及互动方式和常态究竟有何不同?但在现有研究中,还有很多研究虽在题目中包含相关关键词,但没有体现面向突发事件本身的核心关切。加之大多数突发事件并没有足够的研究素材,很多研究者也因此可能较为缺少对突发事件本体的直观全面认识。在此背景下,经典案例分析的价值得到了进一步体现。经典案例具有重大的社会影响,甚至在很多时候引发了全社会的集体反思,推动了应急管理体制机制的发展进步。回顾经典案例分析知识生产演进脉络的过程能够为理解重大突发事件提供绝佳机会,通过经典案例分析加深对突发事件本身的认识是推进应急管理学科向精细化、纵深化发展的基石。

第三,经典案例分析是应急管理研究跨学科融合的关键方式。在一般意义上,跨学科研究的典型思路可通过包括跨界、桥接、图解和双语等比喻加以概括。就经典案例分析而言,其较为丰富的研究素材积累和较为清晰的研究脉络使其能够围绕特定重大突发事件情景,呈现不同学科的理论与分析工具如何在具体现象上产生连接、如何在“知识地图”上区分与互动及对相似问题有何不同解读。这既是灾害社会科学研究独特生命力的体现之处,也为具有超越传统学科壁垒潜能的所谓“超学科”(transdisciplinary)知识生产提供了可能。因此,相较于应急管理领域内一般的案例,经典案例分析在具备启发性的同时也为跨学科的交流互鉴提供了一种潜在的场域。在应急管理跨学科知识体系的构建中,经典案例分析能够发挥类似“交汇点”的关键作用。

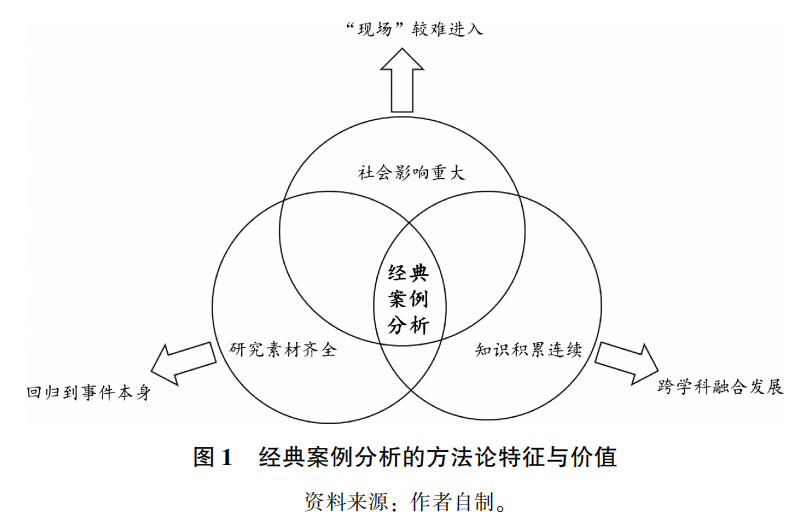

案例分析和研究的目的是构建和检验理论,要求将每个案例作为一个具有优势的分析单元。笔者认为,经典案例分析是在应急管理研究中尽可能挖掘其实证分析价值并促进理论发展的途径之一。应急管理研究中经典案例分析的方法论特征与价值的简要归纳如图1所示。社会科学方法论需要综合考虑概念、论证、分析、测量等层面上的标准与策略,需要能够在研究开展中提供清晰明确的指导。依照此种标准,出于严谨性的考虑,本文认为经典案例是一种具有方法论价值的独特研究路径,仍在成为一种完整方法论的过程中。

三、案例验证:以“卡特里娜”飓风与“5·12”汶川地震为例

“卡特里娜”飓风是2005年发生于美国新奥尔良市及其周边地区的5级飓风,造成了超过1000人的死亡及近2000亿美元的经济损失,其应急响应及恢复过程直接推动了美国联邦应急管理署(Federal Emergency Management Agency)的改革进程。“5·12”汶川地震发生于2008年,是新中国成立以来造成伤亡和损失最大的自然灾害之一,极大地推动了我国应急管理体制机制的完善。上述两场灾害均为典型的自然灾害,发生时间较为接近、社会影响均较为重大、研究素材均较为齐备、知识生产和研究脉络也较为清晰,总体上符合经典案例分析的基本特征。但在客观上,两者造成的实际伤亡人数、经济损失等仍有一定差异。此部分将首先通过逐步“聚焦”的方式展示两者总体的中英文研究情况,随后通过对比分析进一步验证和延伸经典案例分析的要素与内容。

(一)总体研究情况

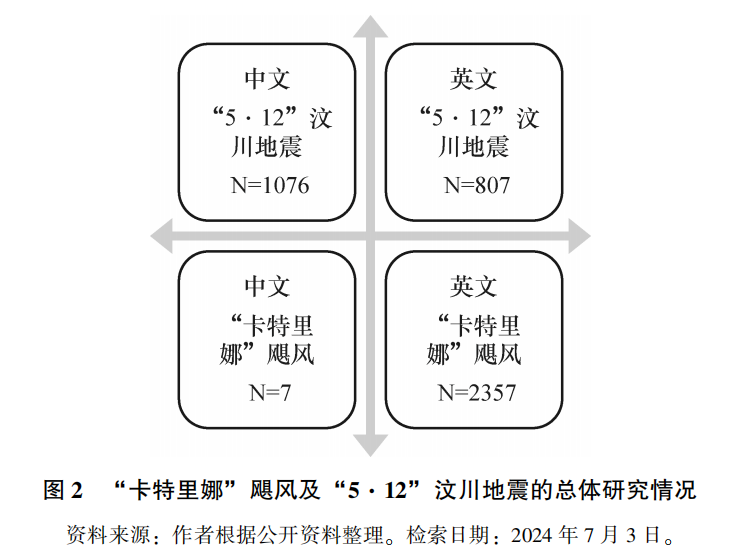

首先,为尽可能获取针对“卡特里娜”飓风及“5·12”汶川地震的中英文社会科学研究,本文主要利用中国社会科学核心引文索引(CSSCI)和Web of Science(WOS)中的社会科学引文索引(SSCI)两大数据库进行检索。相关研究成果依照“卡特里娜”飓风—“5·12”汶川地震与中文—英文两个维度呈现在四个象限中(如图2所示)。其中,“N”后的数字代表人工筛选后保留的有效文献数量。鉴于聚焦于“卡特里娜”飓风的有效中文研究数量过少,后续不再纳入分析,仅保留剩余的三类研究。从其数量特征初步可见,应急管理研究中的经典案例大体上具备超越国界和语言的分析价值,能够得到国内外学界较为普遍的关注。

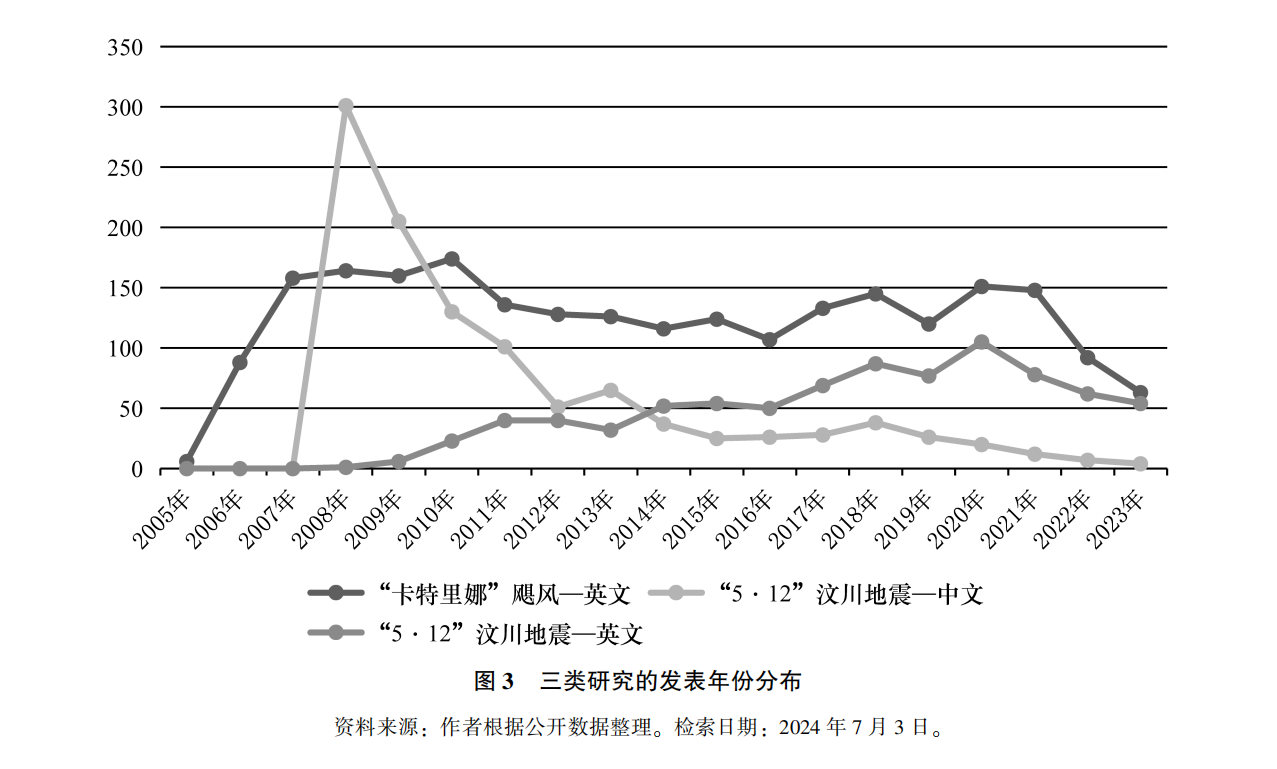

其次,图3对比了三类研究的发表年份分布。从中可以发现,中文和英文学术界对经典案例的分析研究呈现不同的时间分布。简单来说,中文学术界的研究呈现迅速达峰、快速递减的总体趋势;英文学术界的研究则在时间分布上呈现出逐渐累积,存在明显“平台”期的总体特征。在具体分布中,中文学术界对“5·12”汶川地震的研究在2008年就达到了301篇的峰值。英文学术界对“卡特里娜”飓风的研究于2010年左右达到顶峰,对“5·12”汶川地震的研究则于2020年左右才达到顶峰,均与灾害事件发生有明显时间差。这初步勾勒出应急管理研究中经典案例分析两种具有一定差异的路径。

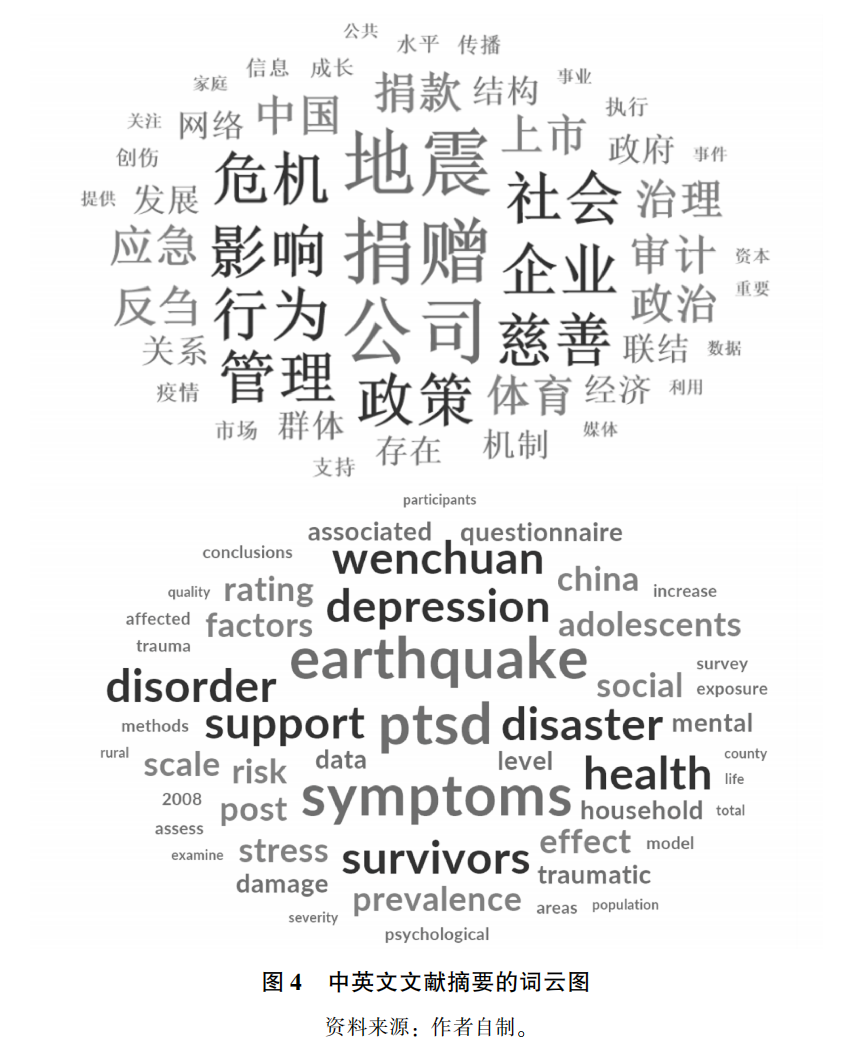

再次,三类研究中的高引文献也能够体现经典案例分析促进跨学科融合发展的作用。以“5·12”汶川地震为例,以引用达到100次为标准(检索时间同上),共有28篇中文文献和18篇英文文献被纳入分析。在这28篇中文文献中,仅有1篇发表于2008年。英文文献的平均发表年份在2013年左右,中文文献的平均发表年份在2012年左右。这一特征基本符合总体的发表年份分布。在期刊来源上,中文高引文献以经济学、管理学及社会学为主,而英文高引文献则以心理学和公共卫生两个学科为核心。图4分别展示了上述文献摘要的词云图。从中可以发现,在经典案例分析中,公共管理的学科属性可能并不突出。这反过来验证的观点在于:任何一个学科都不能完全胜任对风险、灾害和危机的研究。应急管理研究的跨学科性在此层面上得到了更为直观的体现。当然,这种差异也可能和两个数据库对“社会科学”的界定差异有关。

最后,本文对比了在突发事件发生当年及2023年两个时间节点上,“卡特里娜”飓风和“5·12”汶川地震的研究在主题上是否有明显变化。在“5·12”汶川地震的中文研究中,2008年的研究侧重于灾害的传播报道、灾害对特定行业影响冲击的展望、反映出的应急管理体制机制不足及灾害应对中我国社会组织的迅速发展等主题;2023年的研究则关注灾害创伤、韧性恢复及集体记忆等议题。在英文研究方面,2008年仅有一篇聚焦于“5·12”汶川地震中的公共卫生问题的文献,2023年发表的论文则分散在诸如旅游、应急供应链、风险评估、灾害韧性等议题内。2005年的英文研究同样较为关注“卡特里娜”飓风后美国的应急管理体制、能源安全、因灾致贫等问题,而在2023年则较为关注诸如飓风灾害对人力资源、学生成就的影响等与长期隐性社会脆弱性相关的议题。这在一定程度上能够反映出应急管理研究中经典案例分析在知识生产上的共性规律。

(二)对比分析

应急管理研究中的经典案例分析间既存在共性,也存在差异。就共性方面而言,首先,可以发现经典案例分析的跨文化特征。尽管灾害通常具有其独特的文化语境,但也具有相通的影响机理和治理需求。在部分情况下,从自身文化背景之外的视角或学术背景出发,反倒可能对重大突发事件本身形成更加全面的认识。这也是经典案例分析“经典性”的一种生动体现。其次,在经典案例分析的知识生产中,跨学科性的体现具有一定的结构性特征。这体现在:(1)知识生产通常从具备宏观研究视角的学科开始逐步向中观和微观视角延伸,例如从管理学、政治学等学科向心理学延伸;(2)知识生产通常首要关注政府在应急管理中的作用,而后逐渐延伸至对社会组织与个人的关注。这一过程实际上可能与不同学科研究传统和方法偏好相关,也总体契合研究素材由浅入深的积累过程。由此延伸,未来研究可尝试进一步明确应急管理研究中各个学科知识的结构特征、突出优势与潜在不足。

知识生产的过程性特征可集中体现在发表年份中。首先,中文研究的知识生产过程能够在较短时间内迅速形成对经典案例的全面认识并凝聚共识,但在一定程度上可能存在“研究过热”、研究趋同、缺乏反思性的风险;英文研究的知识生产过程整体较为冷静克制,在知识产出上较为稳定持续,但可能与社会现实的联系相较而言不够紧密、不够及时。其次,在经典案例分析的国际视野和包容性上,中文研究仍有所欠缺。囿于时代背景、研究传统等各方面的原因,相较于聚焦“5·12”汶川地震大量英文研究,“卡特里娜”飓风在中文研究中未得到相匹配的关注。同时,应急管理学者需重视将突发事件作为案例进行比较时的可比较性问题,可能并不存在可“完美”对照的突发事件。经典案例分析因其较为齐备的研究素材,能够为比较研究的开展提供较为坚实的基础。这在现有的中英文研究中并未得到足够的强调和重视。最后,应急管理研究中的经典案例分析也能体现不同的经济社会背景和学科发展特征对总体研究脉络的影响。具体来看,英文研究中对事件本身的关注视角更为多元发散、学理分析的原创性程度较高,而中文研究相对来说则可能存在一定“就事论事”的研究、仍需进一步拓展出具备独特性的研究视角。对应急管理领域的知识生产而言,这一问题需要得到我国研究者的重视。

通过上述比较,尽管在不同语言的学术共同体中,经典案例分析的特点和侧重有所不同,但都集中反映了特定重大突发事件对应急管理研究长期且深远的影响,能够使重大突发事件的核心特征与启发性价值以知识有机生产和研究脉络延伸的形式得以保留和传承。在此意义上,应急管理研究中的经典案例分析不仅是一种具有独特性的研究路径,也进一步提供了以经典突发事件为核心归纳总结学科发展脉络的可能。当然,经典案例分析的特点可在更多、更具深度的对比中得到更好呈现。

四、延伸讨论:应急管理中经典案例分析研究路径的发展完善

历史地来看,我国是世界上受各类自然灾害影响最大的国家之一。切实提高应急管理能力是实现国家治理体系和治理能力现代化的必然要求,探索构建具有中国特色的应急管理学科知识和方法体系同样是构建中国特色哲学社会科学体系的重要组成部分。作为一种能够体现应急管理学科独特性的研究路径,经典案例分析需要在未来得到进一步的发展与完善。结合全文内容,笔者认为其发展完善路径至少包括如下几个方面:

首先,要重视经典案例分析中理论精华的有效传承。在灾害中、在灾害研究中学习是我国应急管理学科体系构建的重要特征。经典案例之所以经典,就是因为产生了超越其时空环境的知识积累,能够通过有效传承长期启发后续研究。重视经典案例分析中理论精华的有效传承,一方面要能够有意识地去识别理论精华,另一方面则要求创新拓展其传承方式。例如,在“5·12”汶川地震的抗震救灾过程中,大量社会组织的涌现使2008年被称为我国志愿服务“元年”。实际上,我国社会组织管理体制机制的诸多特征与不足在彼时已经得到体现。这种经由经典案例分析形成的理论精华目前仍具有一定的借鉴意义。但同时,“就事论事”的研究就较少具有这种价值。而在传承方面,最为核心的就是要尝试将历史和现实的眼光带入到对经典案例分析研究文献的考察,在对比中进一步发现经典案例分析在彼时的客观局限及在当代的理论价值。就目前来看,尽管经典案例在教科书和教学中大多会被提及,但经典案例分析何以推动学科研究的知识积累仍需更多回顾与梳理。

其次,要探索经典案例分析的创新性和反思性发展路径。国外有学者指出,灾害研究有这样一种常见的反常现象:经常声称自己是创新且批判的。但在很多时候,这种所谓的“创新且批判”仅仅体现在现象层面。实际上,应急管理研究的创新性和批判性并不来自不同突发事件中或多或少存在的不同之处,而是来自现象背后的对事件本身的感知与对核心研究议程的回应和推动。同时,创新性和反思性有时也需要产生于特定的时空环境中,需要距离突发事件有适当的“距离”以获取全面客观的认识。经典案例分析作为一种旨在回归到对突发事件本体认识的研究路径,具备进行二次创新和深入反思的潜力。尤其是在世界灾害社会科学研究仍主要在西方概念主导中前行的当下,具有地方异质性特色的知识生产得到了越来越多的关注。在此意义上,从经典案例分析中挖掘具有中国特色的应急管理概念与分析框架是一种可行路径。当然,这种基于文献进行的创新和反思一定是需要基于当下实际需求的,也需要体现更加清晰且深邃的问题意识。这种创新和反思与理论精华的有效传承共同构成了经典案例分析在应急管理和灾害社会科学研究中“扬弃”的过程。

最后,要尝试以经典案例分析的要求推进未来我国应急管理研究的知识生产。经典案例分析不能仅着眼于过去,还需要能够面向未来。未来的应急管理研究需要面对风险耦合、风险级联等构成的复杂风险社会图景,会有更多、更加难以预料、更加难以有效应对的重大突发事件出现。在此背景下,在面对此类重大突发事件时,研究者同样需要在一开始就以经典案例分析的要求开展研究。这不仅体现在形成研究素材的持续良性拓展、各学科研究的良性互动、理论知识的良性积累中,也体现在以研究“生命周期”的适当优化避免“研究过热”或“研究过冷”的共同努力中。在我国应急管理学科的发展中,新的经典案例的持续出现既能够成为研究质量提升的抓手,又能够标志和记录学科发展的重要阶段与步伐。至此,在既往的经典案例和未来可能出现的经典案例之间,经典案例分析的总体思路都能得到进一步的发展完善,使其更好发挥在提高应急管理研究深度、跨学科性及反思性方面的价值。

在我国应急管理学科的发展中,知识体系的完善和学科脉络的梳理仍在路上,需要在新时代锚定目标、找准抓手,切实为国家安全体系和能力现代化贡献力量。基于上文,在方法论层面,经典案例分析发轫于一般案例研究,又有鲜明应急管理特征的总体内容得以逐渐明晰。笔者希望本文能够提供一定启发。同时,作为理论探讨,本文在理论构建、案例选择等诸多方面都可能存在潜在的不足,需要在方法和工具的支撑下进行更加系统准确的分析。对应急管理研究中的经典案例分析而言,最为重要和复杂的也正是如何真正从“过去”看到“未来”,即实现经典性和发展性的辩证统一。特别是面向未来的应急管理研究及学科方法论的厘清,上述两个案例的典型性和适当性仍有待进一步的检验。但无论如何,在构建具有中国特色的应急管理学科的过程中,分析研究的启发性、系统性、跨学科性和反思性的提高应是所有研究者的共同追求。

原文刊发:《中国应急管理科学》2025年第3期,注释从略。

编辑:张恒硕